暖かくなってくると、レジャーやスポーツなど屋外で過ごす機会も増えてきます。そこで気をつけたいのが紫外線。紫外線は、体内でビタミンDをつくるなどよい面もありますが、浴びすぎるとシワ・シミ、皮膚がんなどの原因になります。紫外線量のピークは7・8月ですが、春から増えていきますので、今のうちから適切な対策をとっておきましょう。

あなたは大丈夫? こんな人は要注意!

紫外線対策は夏だけしかしない

紫外線予測情報をチェックしたことがない

日焼け止めは、PAの「+」の数やSPFの数値を気にせず使っている

屋外に長時間いるときでも日焼け止めの塗り直しをしていない

誤解が健康被害につながる

暑さを感じないから/曇りだから/水の中だから日焼けはしない――これらはいずれも誤りです。暑さを感じない紫外線もあり、曇りでも紫外線の80%以上は通過し、水はわずかな紫外線しか防いでくれません。また、室内や車の中であっても、UV加工や対策がされていないガラスは紫外線を通してしまいます。

誤った認識が必要以上に紫外線を浴びることにつながります。紫外線をまったく気にしなくてよいのは冬だけともいわれます。それ以外の季節は紫外線対策が必要と覚えておきましょう。

紫外線を浴びすぎるとこんな健康被害が…

【急性の症状】

日焼け、紫外線角膜炎(雪目)、免疫機能低下 など

【慢性の症状】

| 皮膚 | シワ、シミ、良性腫瘍、日光角化症、悪性黒色腫、皮膚がん |

|---|---|

| 目 | 白内障、翼状片(白目の表面を覆っている結膜が黒目に三角形(翼)状に入りこんでくる病気) など |

ご存じですか? 光線過敏症

通常なら皮膚に影響のない少ない量の紫外線でも、かぶれなどが起こる病気を「光線過敏症」といいます。光線過敏症は、薬が原因になることがあります。「非ステロイド系抗炎症薬(ケトプロフェン)」「血圧降下薬(ARBとサイアザイド系利尿薬の合剤)」などが原因になると知られていますので、使用/服用している場合は注意しましょう。

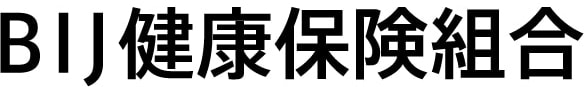

「UVインデックス」を指標に

紫外線の人体への影響度合いに関する国際的な指標として「UVインデックス」が用いられています。数字が大きくなるほど強くなり、3~7は日中の日陰利用の推奨、8以上は日中の外出回避の推奨です。

気象庁は、各地の日最大UVインデックスを月別に平均したデータを公開しています。

2022年の山形、東京、神戸のデータを見ると、3月から3を超え、特に5月から顕著に高くなってることがわかります。また、神戸>東京>山形の順に地域差があることもわかります。

UVインデックスは、気象庁「紫外線情報分布図」で1時間ごとの全国の予測が確認できます。出かける前にチェックする習慣を持ちましょう。

UVインデックスに応じた紫外線対策

| 11+ | 極端に強い | 日中の外出はできるだけ控えましょう。 必ず長袖シャツ、日焼け止め、帽子を利用しましょう。 |

|---|---|---|

| 10+ | 非常に強い | |

| 9+ | ||

| 8+ | ||

| +7 | 強い | 日中はできるだけ日陰を利用しましょう。 できるだけ長袖シャツ、日焼け止め、帽子を利用しましょう。 |

| +6 | ||

| +5 | 中程度 | |

| +4 | ||

| +3 | ||

| +2 | 軽い | 安心して戸外で過ごせます。 |

| +1 |

日焼け止めはたっぷりと

紫外線の強い時間帯の外出を避けるのがもっとも有効な対策ですが、外出する場合には肌の露出が少なくなるような衣服にしましょう。ただし、暑い時期には熱中症の心配がありますので、通気性や吸水性のよいものなど心地よさで選ぶのがポイントです。

また、

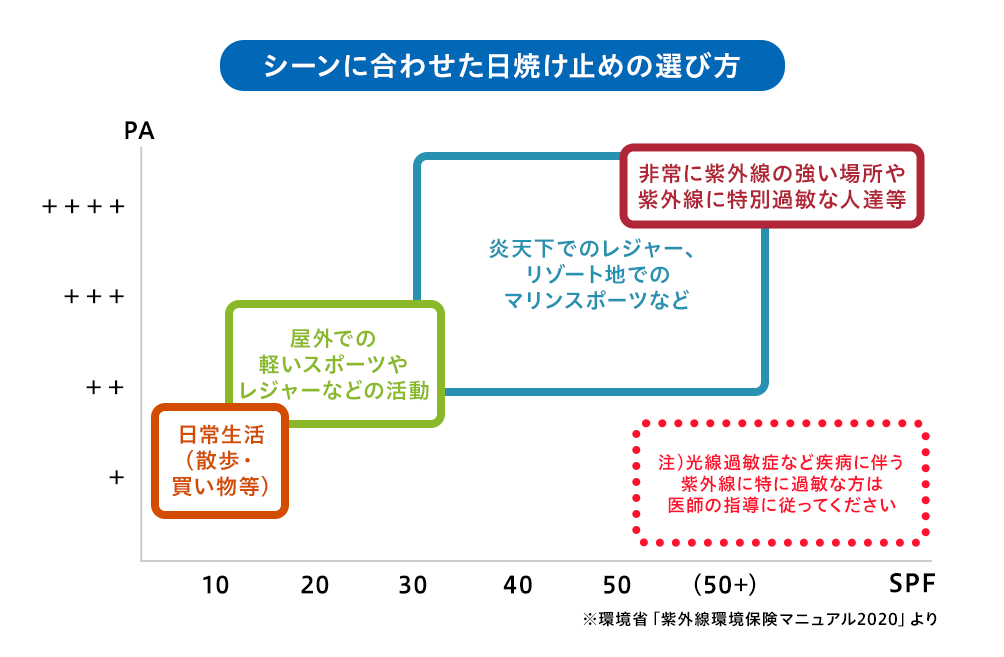

首や耳の周囲、まぶた、手の甲など衣服でカバーできないところは日焼け止めを。日焼け止めによる肌へのダメージを最小限にするため、シーンごとに必要なPA/SPF値が異なりますので、使い分けるとよいでしょう。なお、薄く塗ってしまうと効果も半減するので、使用方法に従って適量を使いましょう。塗り直しも忘れずに。

PAとSPFは何が違う?

人体に有害な紫外線は、UV-AとUV-Bの2つです。UV-Aは短時間の影響は少なく長時間浴びた場合に悪影響があり(慢性の症状)、UV-Bは短時間で悪影響があります(急性の症状)。「PA」はUV-Aを防ぐ指標、「SPF」はUV-Bを防ぐ指標です。

目の紫外線対策も忘れずに

紫外線を目に浴びすぎると、角膜炎や翼状片、白内障などの原因になることがあります。対策としては帽子の着用のほか、サングラスの着用がおすすめです。ただし、反射する紫外線もありますので、顔にフィットする、小さすぎないものを選びましょう。

なお、色の濃いサングラスの場合は瞳孔が大きく開くため、UVカットの不十分なレンズでは逆効果になりますのでサングラスの色にもご注意ください。

厚生労働省は、ジェネリック医薬品の利用促進のための施策に積極的に取り組んでいます。

「ジェネリック医薬品お願いカード」は、日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会のホームページ(http://www.generic.gr.jp/)からダウンロードすることができます。また、ジェネリックに変更した場合の薬代については、Genecal(http://www.genecal.jp/)のサイトで調べることができます。