初めて医師から〝入院が必要〟と告げられたとき、冷静でいられる人はまれです。治療のこと、家族のこと、仕事のこと、お金のことなど、さまざまな不安を抱えながら入院に向けての準備をすることになります。その際、医療機関から「限度額適用認定証」の持参を求められることがありますが、多くの人は言われるがまま準備していることでしょう。

限度額適用認定証は、お金の不安を取り除くものです。今回は、この認定証について解説します。入院することになったとき、少しでも不安が減るように頭の片隅に留めておいてください。

患者の「自己負担限度額」を証明するものです

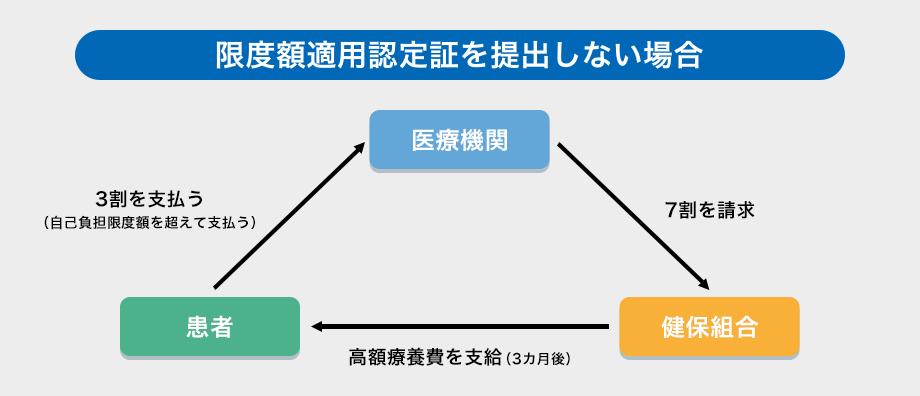

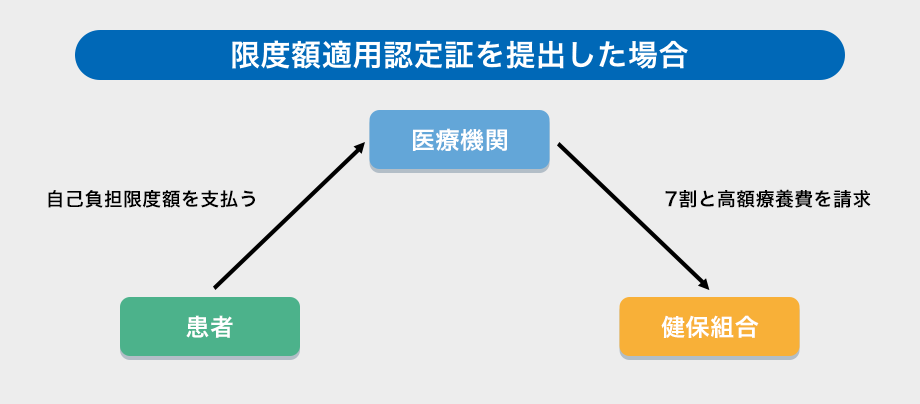

健康保険を使うと、患者の負担は医療費の3割(または年齢・所得によって2割)で済みます。しかし、3割負担であっても入院の場合は高額になることがあります。このような場合に備えて、健康保険では「高額療養費」という制度があり、定められた「自己負担限度額」を〝超えた〟額を支給しています。

本来、高額療養費は受診月の約3カ月後に支給されます。保険証には自己負担限度額は記載されておらず、医療機関から健保組合に医療費7割分の請求が届いた後、健保組合で高額療養費の自己負担限度額に照らし合わせて計算し、支給するためです。しかし、これでは一時的な患者の立て替えが発生してしまいます。

そこで、限度額適用認定証によって患者の自己負担限度額を医療機関に証明し、高額療養費を医療機関から健保組合に請求してもらうわけです。つまり、限度額適用認定証は、医療機関での支払いを自己負担限度額までに抑えるためのものです。

限度額適用認定証の発行には申請が必要です

医療機関から限度額適用認定証の提出を求められた場合は、BIJけんぽに「交付申請書」を提出してください。詳細は「「医療費が高額になったとき(各種手続き)」をご参照ください。」

なお、限度額適用認定証の発行を申請しない場合は、BIJけんぽで計算してお振り込みいたしますので高額療養費の申請は不要です。

標準報酬月額によって異なる自己負担限度額

自己負担限度額は一律ではなく、「標準報酬月額(各被保険者の報酬を50等級に分けたもの。保険料計算のもとになります)」によって異なります。具体的な計算式は「「医療費が高額になったとき( 健保の給付)」をご参照いただければと思いますが、例えば、医療費が100万円(3割負担で30万円)かかるケースでは、下記のようになります。

医療費が100万円かかった場合の自己負担限度額

| 区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 |

|---|---|---|

| ア | 83万円以上 | 約25.4万円 |

| イ | 53万~79万円 | 約17.2万円 |

| ウ | 28万~50万円 | 約8.7万円 |

| エ | 26万円以下 | 約5.8万円 |

自己負担限度額は、標準報酬月額が高い人は高く、低い人は低くなるように設計されています。もしかすると、思ったより負担が減らないなと感じた方もいるかもしれません。しかし、ご安心ください!

BIJけんぽでは〝独自の給付(付加給付)〟として、21,000円を超えた額(1,000円未満切り捨て)を支給しています。つまり、みなさんの最終的な負担額は、自己負担限度額よりも低くなります。付加給付は3カ月後の支給となりますが、BIJけんぽで計算してお振り込みいたしますので、申請は不要です。

医療費が100万円かかった場合のBIJけんぽ組合員の最終的な負担額

| 区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 | BIJけんぽ組合員の 最終的な負担額 |

|---|---|---|---|

| ア | 83万円以上 | 約25.4万円 | 約2.1万円 |

| イ | 53万~79万円 | 約17.2万円 | |

| ウ | 28万~50万円 | 約8.7万円 | |

| エ | 26万円以下 | 約5.8万円 |

限度額適用認定証を提出することで医療機関の窓口では自己負担限度額までの支払いで済むこと、そしてみなさんの場合は最終的な負担額が約2.1万円まで抑えられることを覚えておいてください。

自己負担限度額は1日~末日で計算されます

自己負担限度額は、暦月ごと(月の1日から末日まで)、医療機関ごと(同じ医療機関でも歯科は別)、入院・通院ごとに計算されます。1カ月間で自己負担限度額を超えていても、月をまたいでいる場合は高額療養費が支給されないこともあります。

また、入院時に患者が負担する食費や居住費、差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用は、自己負担限度額の計算の対象に含まれませんのでご注意ください。

将来的に限度額適用認定証は不要になります

マイナンバーカードに保険証の機能を持たせることができるようになっています(マイナ保険証)。現在は対応する医療機関が少ない状況ですが、マイナ保険証をカードリーダーにタッチすればオンラインで資格情報が確認できるようになるため、将来的に限度額適用認定証は不要になります。

2月末までは、マイナポイント第2弾で最大20,000円分のポイントがもらえます。医療機関で使う/使わないに限らず、とりあえずマイナ保険証をつくっておくのもよいかもしれませんね。

厚生労働省は、ジェネリック医薬品の利用促進のための施策に積極的に取り組んでいます。

「ジェネリック医薬品お願いカード」は、日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会のホームページ(http://www.generic.gr.jp/)からダウンロードすることができます。また、ジェネリックに変更した場合の薬代については、Genecal(http://www.genecal.jp/)のサイトで調べることができます。